⏱ Temps de lecture estimé : 9 minutes

* Archives photographiques League of Nations / UN Geneva (Palais des Nations, collections photo). (archives.ungeneva.org, libraryresources.unog.ch)

« Ce que nous appelons la Société des Nations n’est que l’embryon d’une organisation mondiale de paix. »

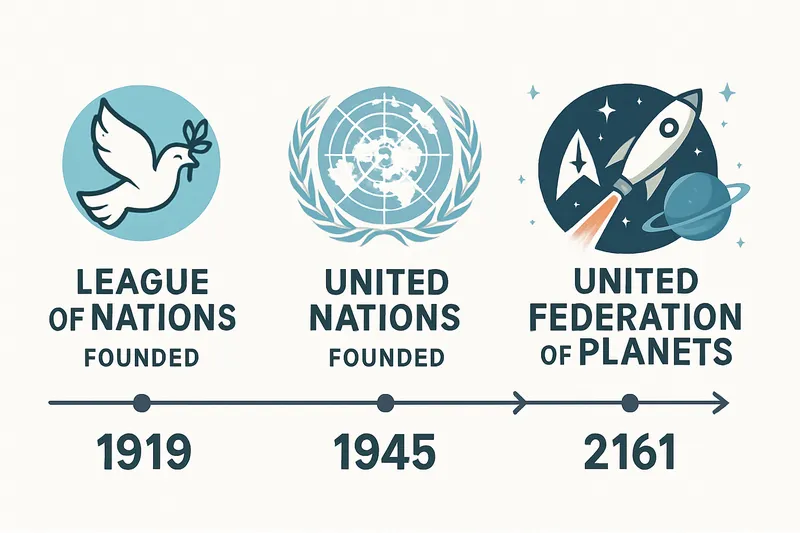

Introduction : l’évolution vers la paix mondiale

Depuis des siècles, l’humanité rêve d’un monde où la guerre ne serait plus qu’un souvenir. Des penseurs, des écrivains, mais aussi des dirigeants ont imaginé ou tenté de bâtir des institutions capables de préserver la paix. Pourtant, l’écart entre les idéaux et la réalité reste immense.

Dans ce texte, nous allons explorer trois niveaux complémentaires :

- Faits historiques : les expériences réelles de coopération internationale, de la Société des Nations (SDN) à l’Organisation des Nations unies (ONU).

- Analyse critique : les forces et les limites de ces institutions, ainsi que les leçons qu’elles offrent.

- Projection utopique / fictionnelle : les modèles proposés par la science-fiction, notamment Star Trek, qui nous invitent à penser au-delà de nos blocages actuels.

📖 « Page de la présentation de la SDN à la fédération »

📘 « Lire la version longue »

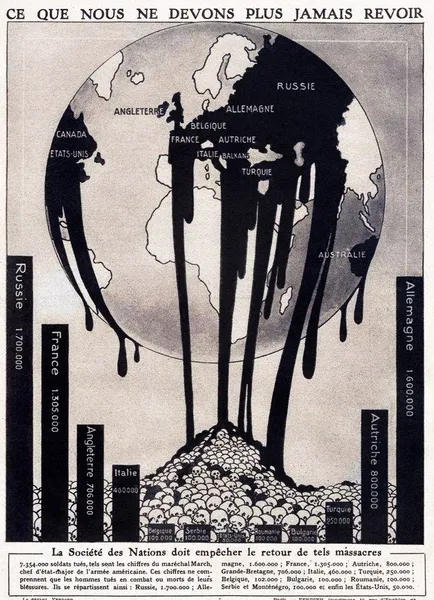

Faits historiques : la Société des Nations (SDN)

Créée en 1919 au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations (SDN) fut la première grande tentative d’instaurer une gouvernance mondiale dédiée à la paix. Elle reposait sur une idée simple mais ambitieuse : rassembler les nations pour arbitrer les conflits et éviter qu’ils ne dégénèrent en guerre.

Cependant, dès sa naissance, la SDN a souffert de faiblesses structurelles. Les États-Unis, pourtant initiateurs du projet à travers le président Wilson, n’y ont jamais adhéré. Cela fragilisa son autorité.

Les échecs emblématiques de la SDN

La SDN échoua à faire respecter ses décisions dans plusieurs crises majeures :

- 1931 : incapacité à stopper l’invasion de la Mandchourie par le Japon.

- 1935 : absence de réaction face à l’invasion de l’Abyssinie par l’Italie fasciste.

- 1936 : impuissance devant la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler.

Ces exemples montrent une institution dotée de principes généreux, mais sans moyens coercitifs pour les faire appliquer.

Analyse critique

L’échec de la SDN s’explique par plusieurs causes :

- Absence d’universalité : plusieurs grandes puissances n’en faisaient pas partie ou s’en retirèrent.

- Manque de pouvoir réel : la SDN n’avait ni armée propre ni mécanismes contraignants.

- Jeu des intérêts nationaux : les États privilégiaient leurs alliances et calculs stratégiques.

- ➡️Ce tableau montre que la SDN, malgré son ambition, ne put dépasser la logique des souverainetés nationales. Elle servit néanmoins de première expérimentation, dont les leçons nourrirent la création de l’ONU.

Faits historiques : l’Organisation des Nations unies (ONU)

En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États décident de tirer les leçons de l’échec de la SDN. C’est ainsi que naît l’Organisation des Nations unies (ONU), avec un objectif central : garantir la paix et la sécurité internationales grâce à une organisation plus solide et plus représentative.

Les succès notables de l’ONU

L’ONU a marqué des avancées indéniables :

- Mise en place d’opérations de maintien de la paix (ex. au Cambodge, en Namibie, au Liban).

- Adoption de grandes conventions internationales (Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, conventions sur les réfugiés et le désarmement).

- Coordination d’organismes spécialisés (OMS, FAO, UNESCO) qui ont amélioré la coopération scientifique, sanitaire et culturelle.

Ces réussites montrent que l’ONU a réussi là où la SDN avait échoué : créer un cadre universel où presque tous les États participent.

Les échecs et limites de l’ONU

Mais, comme toute institution humaine, l’ONU a aussi révélé de graves faiblesses :

- 1994 : incapacité à prévenir le génocide des Tutsis au Rwanda.

- 1995 : massacre de Srebrenica malgré la présence de casques bleus.

- Blocages du Conseil de sécurité : paralysie régulière due au droit de veto des cinq membres permanents (P5 : États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni).

➡️ Ce tableau montre que l’ONU, malgré ses instruments juridiques et ses forces armées sous mandat, reste tributaire des rapports de force entre grandes puissances.

Analyse critique

Les critiques récurrentes envers l’ONU portent sur :

- Le copinage dans les nominations (souvent attribuées par équilibre géopolitique plutôt que par compétence).

- L’inaction perçue lors de crises majeures.

- La dépendance aux contributions financières des grandes puissances, qui limite son autonomie.

Pour nuancer, il faut rappeler que nombre de ces critiques viennent d’analystes ou d’ONG, et que d’autres soulignent le rôle irremplaçable de l’ONU comme forum mondial.

Tentatives de réforme

Depuis les années 1990, plusieurs initiatives ont cherché à renforcer l’ONU :

- Groupe d’étude sur la réforme du Conseil de sécurité (2004).

- Débats réguliers sur un élargissement du Conseil pour inclure des puissances émergentes (Inde, Brésil, Afrique du Sud…).

- Propositions d’amélioration du financement et de l’indépendance des agences spécialisées.

Aucune de ces réformes n’a encore abouti pleinement, mais elles témoignent d’une prise de conscience internationale.

Projection utopique : de la proto-fédération à la Fédération des planètes unies

Quitter le réel pour explorer la fiction

Après avoir parcouru les limites des institutions réelles, quittons maintenant le terrain de l’histoire pour entrer dans l’espace de l’imaginaire. La science-fiction, et en particulier Star Trek, propose un laboratoire d’idées où les blocages actuels sont dépassés. Elle nous invite à penser non seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être.

La proto-fédération et la Coalition des planètes

Dans l’univers de Star Trek: Enterprise, avant la création de la Fédération des planètes unies (FPU), une étape intermédiaire apparaît : la Coalition des planètes. Elle rassemble plusieurs mondes (Terre, Vulcain, Andoria, Tellar) qui apprennent à coopérer malgré leurs différences profondes.

Cette expérience fictive illustre l’idée qu’une gouvernance mondiale ou interplanétaire ne naît pas d’un coup, mais se construit par étapes successives, souvent après des conflits douloureux.

➡️ Ce tableau montre que la fiction sert de miroir : elle met en scène des obstacles similaires à ceux rencontrés par nos institutions (méfiance, souveraineté, intérêts divergents), mais imagine une issue positive par la coopération.

La Fédération des planètes unies (FPU)

La FPU, telle qu’elle apparaît dans Star Trek, va plus loin :

- Représentativité élargie : chaque monde membre conserve sa culture, mais participe à un Conseil commun.

- Pouvoir réel : une flotte unifiée et des règles contraignantes.

- Valeurs universelles : dignité, égalité des peuples, primauté de la connaissance et de l’exploration.

Cette utopie s’oppose à nos institutions actuelles, où le rapport de force prime encore trop souvent sur l’intérêt collectif.

Diversifier les références : d’autres visions d’un gouvernement mondial

Star Trek n’est pas seul à explorer cette idée :

- H.G. Wells imaginait dès 1933 un World State dans son ouvrage The Shape of Things to Come.

- Isaac Asimov, dans sa saga Fondation, décrit une galaxie gouvernée par un Empire puis un réseau de savoirs collectifs.

- Jacques Attali, dans Une brève histoire de l’avenir, évoque la perspective d’un gouvernement mondial né de la mondialisation.

➡️ Ces visions montrent que l’utopie fédérale traverse aussi bien la littérature, la philosophie politique que la science-fiction.

Les étapes intermédiaires dans notre monde réel

Certaines expériences régionales incarnent déjà des formes embryonnaires de fédéralisme :

- Union européenne (UE) : délégation de souveraineté, parlement commun, monnaie unique.

- Union africaine (UA) : embryon de coopération continentale sur la paix et le développement.

- Mercosur en Amérique latine : intégration économique et diplomatique régionale.

➡️ Ce tableau montre que les unions régionales actuelles sont imparfaites, mais qu’elles peuvent être vues comme des étapes vers une gouvernance mondiale plus solidaire.

Obstacles et faisabilité

Toute utopie doit aussi regarder ses obstacles en face :

- Souveraineté nationale jalousement protégée par les États.

- Identités culturelles et religieuses parfois perçues comme incompatibles.

- Inégalités économiques qui alimentent la méfiance et les tensions.

Mais penser ces obstacles permet aussi d’imaginer des solutions progressives : réformes institutionnelles, mouvements citoyens transnationaux, nouvelles formes de coopération écologique ou scientifique.

Conclusion : imaginer ensemble l’avenir

De la Société des Nations à l’ONU, puis jusqu’aux visions de la science-fiction, une même aspiration traverse l’histoire humaine : sortir de la logique de confrontation pour bâtir un avenir commun. Les expériences réelles nous montrent nos limites, mais aussi nos progrès ; les fictions, elles, ouvrent une fenêtre sur ce que nous pourrions devenir si nous avions le courage d’aller plus loin.

Il ne s’agit pas de croire naïvement qu’une Fédération des planètes unies pourrait naître demain matin. Mais réfléchir à cette utopie, c’est déjà se donner une boussole. C’est accepter de dépasser le simple « réalisme » politique pour poser la question : et si nous osions ?

La paix mondiale, la coopération universelle et la dignité des peuples ne doivent pas rester des rêves. Elles peuvent devenir des horizons qui guident nos choix présents.

👉 Et vous, quelle Fédération rêveriez-vous de bâtir ? Quelle place aimeriez-vous y occuper ?

En tant que citoyens, nous pouvons déjà commencer à imaginer, à débattre, et à poser les premières pierres d’un avenir plus solidaire. L’histoire nous rappelle nos échecs, mais elle nous enseigne aussi que les utopies d’hier peuvent devenir les institutions de demain.

Conclusion : imaginer ensemble l’avenir

De la Société des Nations à l’ONU, puis jusqu’aux visions de la science-fiction, une même aspiration traverse l’histoire humaine : sortir de la logique de confrontation pour bâtir un avenir commun. Les expériences réelles nous montrent nos limites, mais aussi nos progrès ; les fictions, elles, ouvrent une fenêtre sur ce que nous pourrions devenir si nous avions le courage d’aller plus loin.

Il ne s’agit pas de croire naïvement qu’une Fédération des planètes unies pourrait naître demain matin. Mais réfléchir à cette utopie, c’est déjà se donner une boussole. C’est accepter de dépasser le simple « réalisme » politique pour poser la question : et si nous osions ?

La paix mondiale, la coopération universelle et la dignité des peuples ne doivent pas rester des rêves. Elles peuvent devenir des horizons qui guident nos choix présents.

👉 Et vous, quelle Fédération rêveriez-vous de bâtir ? Quelle place aimeriez-vous y occuper ?

En tant que citoyens, nous pouvons déjà commencer à imaginer, à débattre, et à poser les premières pierres d’un avenir plus solidaire. L’histoire nous rappelle nos échecs, mais elle nous enseigne aussi que les utopies d’hier peuvent devenir les institutions de demain.